普通二種免許 第二段階学科教習

PCサイトをスマホでご覧の方は、「スマホで見る」をクリックすると見やすくなります

| 普通二種免許 第二段階学科教習 |

|---|

2022年3月21日

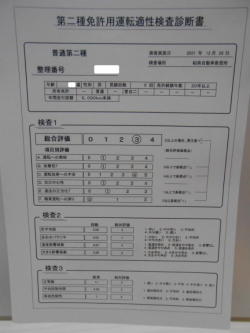

第一段階の学科、技能教習とも1月初旬には無事終わり第二段階へと進みました。第二段階の学科教習の始まりは二種の適性検査から始まります。

第一段階の学科、技能教習とも1月初旬には無事終わり第二段階へと進みました。第二段階の学科教習の始まりは二種の適性検査から始まります。この適性検査では、画像を見終わった後に歩行者が歩道にいたとか、前方の信号は赤だったとか運転時にどれだけ周囲に注意を払っているかを確認したり、画面上を均一速度で動く物体が遮蔽物に隠れた後、そのくらいの時間経過をもって遮蔽物から出てくるかを物体の大きさを変えて調べたりします。

これはトラック等大きな物、身近な物の動きは早く見えて、バイク等小さな物、遠くの物の動きはゆっくり見えたりするらしいことがあるらしいので、そうした視認力の確認をしたり毎度おなじみのアンケートのように自分の気持ちを書いてみたりと、だいぶ運転に特化した適性試験になっています。

今回の検査結果はわりと良い物で、私の場合は第一段階の適性検査で判明した鈍った年寄りの反射神経を第二段階の適性検査で判明した、わりと巧みな運転技術でカバーするみたいな感じで±0って感じです。

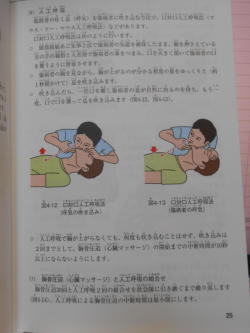

今回の検査結果はわりと良い物で、私の場合は第一段階の適性検査で判明した鈍った年寄りの反射神経を第二段階の適性検査で判明した、わりと巧みな運転技術でカバーするみたいな感じで±0って感じです。その後の第二段階学科教習で特徴的なのが救命救急の授業で6時限もあります。二種は旅客を乗せる商売になりますので、旅客に万が一があった場合のことを考えて、基礎知識は学んでおかないとなりませんね。6時限の半分が座学で残り半分が実技講習という感じでした。

コロナの影響で他の生徒と協力し合っての作業はできませんでしたが、1体30万円もする模型を使って心肺蘇生の方法も教えていただきました。そのなかで胸部圧迫をする場合には、みぞおちのすぐ上を圧迫すると簡単に一番下の肋骨は折れてしまうので注意することとのお話がありましたので、万が一の時は思い出したいところです。

心臓自体もっと上にありますので、みぞおちより拳ひとつ上あたりを胸骨圧迫30回とその後の人工呼吸2回を1セットで何度も繰り返して蘇生を行います。そこら辺の肋骨は複数ありますので、圧迫しても力が分散して折れにくいのだろうと思います。

心臓自体もっと上にありますので、みぞおちより拳ひとつ上あたりを胸骨圧迫30回とその後の人工呼吸2回を1セットで何度も繰り返して蘇生を行います。そこら辺の肋骨は複数ありますので、圧迫しても力が分散して折れにくいのだろうと思います。実際にこれを3分連続で行いましたが、たった3分でもけっこう疲れました。誰でも良いので助けを呼んで交代しながらが行った方が良いとのお話でしたが、まさにその通りだと思います。ちなみに救急車を呼んで到着するまでの平均時間は約9分だそうです。果たしてその場で冷静に対処できるか疑問ですが、手順を知らないよりは、はるかに落ち着いて対処できます。

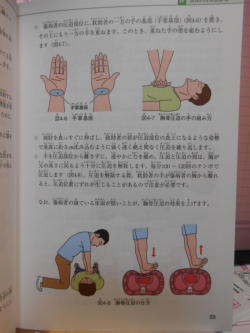

また、三角巾を使っての患部の吊り方、縛り方も学びました。なかなか三角巾の折り方が知恵の輪チックで、何度か頭の中がこんがらがって失笑してしまいましたが、覚えておくと良いと思いました。

その他の学科教習も第一段階よりも「運転」にもっと踏み込んだ内容の教習となっていて、路上教習の後にセットされた学科教習で路上教習で思ったこと、感じたことを指導員とディスカッションするといったカリキュラムもありました。

その他の学科教習も第一段階よりも「運転」にもっと踏み込んだ内容の教習となっていて、路上教習の後にセットされた学科教習で路上教習で思ったこと、感じたことを指導員とディスカッションするといったカリキュラムもありました。その他の学科教習でも知っていることがないわけではありませんが、改めて教えてもらうとためになるものです。

そういえば私の「同期」と会わなかったなぁ…。もう卒業したのかなぁ…

第二段階の学科教習終了後に、学科教習の見極め試験とでもいうべき100点満点の筆記テストをパソコンで受けますが、94点と無難にクリアして全学科教習は終了しました。