普通二種免許 第一段階学科教習

PCサイトをスマホでご覧の方は、「スマホで見る」をクリックすると見やすくなります

| 普通二種免許 第一段階学科教習 |

|---|

2022年3月12日

本日11月21日は、9:10〜13:00まで4時限の学科授業を一気に受けます。学生でいうと土曜日の半ドンみたい(言い方古い)な感じですね。

前日の20日に1年半ぶりに会った友人とはPM12:00に取手で待ち合わせて、昼飲み&カラオケで解散したのがPM20:00と長丁場でしたが今日の授業のことを考えて、お酒をセーブしてい飲んでいましたので、体調はすこぶる好調で授業中に眠くなることはなさそうです。

前日の20日に1年半ぶりに会った友人とはPM12:00に取手で待ち合わせて、昼飲み&カラオケで解散したのがPM20:00と長丁場でしたが今日の授業のことを考えて、お酒をセーブしてい飲んでいましたので、体調はすこぶる好調で授業中に眠くなることはなさそうです。

AM8:50に柏南自動車教習所へ到着し教室に入ると、またも生徒はたった1人の「同期」との2人だけです。挨拶をして軽く雑談しているうちにAM9:10となり授業開始です。同期の方とは目指す免許が違うし、基本土日しか通えない私とは教習スピードが違いますので、今日を終えると第一段階で残るあと1講義くらいまでが、一緒に受けられる授業なのかもしれません。

授業のタイムスケジュールは前回同様に、初めにビデオを見て講師から解説があり、その後普通の○×判定問題と道路の状況を運転席から見た絵をもとに、どのような運転に心がければいいのか書かれたそれぞれの文章について、〇×の判定をする問題をやった後に、指導員から正解の〇×を聞きながら、間違えたところについての生徒からの質疑に指導員が答えるというパターンです。

教室は仕方のない事なのですが、コロナ対策でドアを開けたまま&サーキュレーターファンを廊下に向けて回しているので風通しが良く、これからの季節非常に寒いです。そのためトイレとは講義が終わるたびに仲良くなってしまいます。さらにタバコを吸いに屋外の喫煙所に行ったりしていると休憩時間の10分はあっという間に終了です。

教室は仕方のない事なのですが、コロナ対策でドアを開けたまま&サーキュレーターファンを廊下に向けて回しているので風通しが良く、これからの季節非常に寒いです。そのためトイレとは講義が終わるたびに仲良くなってしまいます。さらにタバコを吸いに屋外の喫煙所に行ったりしていると休憩時間の10分はあっという間に終了です。

休憩時間がそんな感じなのと、授業自体退屈することはない内容なので4時限の授業は、あっという間に過ぎていきました。

ん〜、駐停車禁止の場所と範囲についてもう一度しっかり覚えないとだめです。特に○○m以内とかの数字が曖昧です。一つ指導員の方が良いことを話されていましたが、消防関係の設備に絡んだ駐停車禁止区域について、駐車禁止区域はあるけど駐停車禁止区域はないとのことです。これだけでも知っているだけでずいぶんと違います。

また講師の方は千葉県の運転免許証保有者は約400万人でその2.1%の8.5万人が2種免許保有者になることも教えてくれました。そこで後日ちょっと自分で調べてみたところ、その数字は平成30年のデータのようでした。その時のデータでは日本全国の運転免許証保有者は8,231万人、うち2.2%に当たる180万人が2種免許保有者となっていました。

また講師の方は千葉県の運転免許証保有者は約400万人でその2.1%の8.5万人が2種免許保有者になることも教えてくれました。そこで後日ちょっと自分で調べてみたところ、その数字は平成30年のデータのようでした。その時のデータでは日本全国の運転免許証保有者は8,231万人、うち2.2%に当たる180万人が2種免許保有者となっていました。

最後に指導員の方は、そんな2種免許証保有者で業務(運転)中に疾病で亡くなった方が、ここ5年で300人にのぼり、月に5名の方が亡くなられている計算になると話され、運転中の発症は自分のみならず周りの人も危険にさらしますので、健康には十分に注意してくださいとの言葉で今日のすべての授業が終わりました。何事も体が資本ということですね。

そうそう、いつも車で柏南自動車教習所へ通っていますので、そんなに気にすることはありませんが、学科教習受講でも運転免許証を持参しないと受講できない場合があることのことです。もちろん技能教習で乗車するときは教習所内、外に関係なく運転免許証を持参しないと乗車できないそうです。

翌11月28日はお昼に学科教習が1時限だけありました。前日ゴルフの反省会と称して、久しぶりに外でたっぷり飲まさせていただき、その時に食った馬刺しにニンニクをしこたま使ったからでしょう、朝から奥様にニンニク臭いとぼやかれました。

翌11月28日はお昼に学科教習が1時限だけありました。前日ゴルフの反省会と称して、久しぶりに外でたっぷり飲まさせていただき、その時に食った馬刺しにニンニクをしこたま使ったからでしょう、朝から奥様にニンニク臭いとぼやかれました。

確かに口の中がニンニクとタバコ+@でぐちゃぐちゃになっている感じがします。歯を磨いた後、金曜に買ってきた本を整理したりテレビを見たりしていると、あっという間に午前中の時間は過ぎ、車に乗って柏南自動車教習所へGOです。

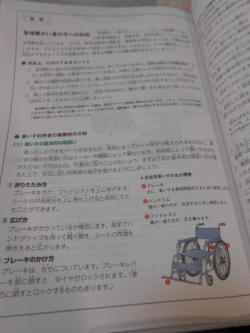

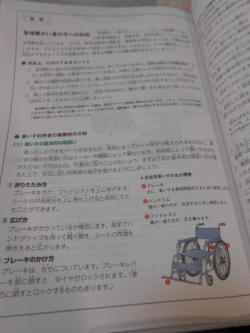

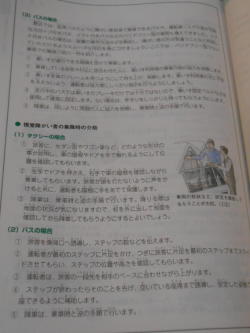

今日の生徒は初顔の方が1人いらして都合3人です。今日は高齢者や障害者との接し方です。実際に車いすを使って交代交代に乗ったり押したりしながらの授業です。多分車いすに乗るのは生まれて初めてではないかと思う中、気になったのが乗って段差の上り下りをしたときに、押す側のイメージよりも車いすは傾斜しているとうことです。これはお互いの信頼関係が濃密であっても、ゆっくり慎重に操作することが大切だと思いました。

あとは車いすの広げ方、たたみ方が非常にシンプルで想像以上に力がいらなかったことです。基本押して歩く仕様ですから強固な物はいらないのは理解しますが、想像以上に簡単に折りたためてしまいました。

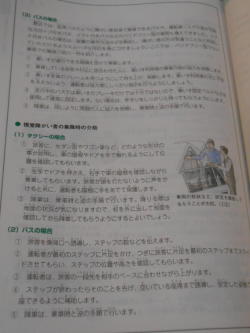

目の不自由な方、耳の不自由な方等、不自由な部位とその度合いによって、また乗ろうとしている乗り物によって、想像以上に多種多様な対応方法があることもわかり、今日も有意義な教習でした。

目の不自由な方、耳の不自由な方等、不自由な部位とその度合いによって、また乗ろうとしている乗り物によって、想像以上に多種多様な対応方法があることもわかり、今日も有意義な教習でした。

そうした、多種多様な対応方法を学び、お客様が不安感になることがないように取ろうかと考えた資格が介護職員初任者研修です。

介護保険を使えない普通のタクシー乗務であればお金儲けはできませんが、タクシーの乗降時のお手伝いで、お客様に好評いただければ、企業PRになってリピーターにつながるし、また介護保険適応時は介護タクシーとして従事すればいいしと思っているのですが、ちょっと安易な考えでしょうか。また、民間資格ですがサービス介助士もあってもいいかなぁとも思います。

困っている人を助ける事は内容によって介助と介護に分かれ、介護は入浴や食事、排せつなど生きていくために必要な日常生活の支援が中心で、日常生活動作を保障するための支援とのことで、介助は日常生活動作のお手伝いは基本的に不要であるものの、生活の質の向上のために必要な支援とのことだそうです。今後、私がお手伝いするのは介助の方が圧倒的に多くなると思います。

都会のオフィスでバリバリ働いているとそんなに感じないかもしれませんが、年配の方は確実にめちゃくちゃ増えています。田舎へ行けば行くほどみんなが使う施設の介助設備等は、都会のそれに比べれば明らかに少なく、年配の方の動き方がスポイルされてしまっています。そうした方々の生活の質の向上のためのお役に立てればいいかなとなど、美化した甘い考えのような気もしないでもないですが考えています。以上で第一段階の学科教習はすべて終了です。

PS 教習所入所時に行いました適正検査の検査結果が戻ってきました。なかなかのお年寄り感満載の結果に老いを感じました。その結果をもとに教習することはないようですが、教習原簿にはしっかりとその結果が貼られています。かっちょわる…

もう、若くないのですよねぇ…結果内容を噛みしめて安全運転に努めようと思います。

前日の20日に1年半ぶりに会った友人とはPM12:00に取手で待ち合わせて、昼飲み&カラオケで解散したのがPM20:00と長丁場でしたが今日の授業のことを考えて、お酒をセーブしてい飲んでいましたので、体調はすこぶる好調で授業中に眠くなることはなさそうです。

前日の20日に1年半ぶりに会った友人とはPM12:00に取手で待ち合わせて、昼飲み&カラオケで解散したのがPM20:00と長丁場でしたが今日の授業のことを考えて、お酒をセーブしてい飲んでいましたので、体調はすこぶる好調で授業中に眠くなることはなさそうです。AM8:50に柏南自動車教習所へ到着し教室に入ると、またも生徒はたった1人の「同期」との2人だけです。挨拶をして軽く雑談しているうちにAM9:10となり授業開始です。同期の方とは目指す免許が違うし、基本土日しか通えない私とは教習スピードが違いますので、今日を終えると第一段階で残るあと1講義くらいまでが、一緒に受けられる授業なのかもしれません。

授業のタイムスケジュールは前回同様に、初めにビデオを見て講師から解説があり、その後普通の○×判定問題と道路の状況を運転席から見た絵をもとに、どのような運転に心がければいいのか書かれたそれぞれの文章について、〇×の判定をする問題をやった後に、指導員から正解の〇×を聞きながら、間違えたところについての生徒からの質疑に指導員が答えるというパターンです。

教室は仕方のない事なのですが、コロナ対策でドアを開けたまま&サーキュレーターファンを廊下に向けて回しているので風通しが良く、これからの季節非常に寒いです。そのためトイレとは講義が終わるたびに仲良くなってしまいます。さらにタバコを吸いに屋外の喫煙所に行ったりしていると休憩時間の10分はあっという間に終了です。

教室は仕方のない事なのですが、コロナ対策でドアを開けたまま&サーキュレーターファンを廊下に向けて回しているので風通しが良く、これからの季節非常に寒いです。そのためトイレとは講義が終わるたびに仲良くなってしまいます。さらにタバコを吸いに屋外の喫煙所に行ったりしていると休憩時間の10分はあっという間に終了です。休憩時間がそんな感じなのと、授業自体退屈することはない内容なので4時限の授業は、あっという間に過ぎていきました。

ん〜、駐停車禁止の場所と範囲についてもう一度しっかり覚えないとだめです。特に○○m以内とかの数字が曖昧です。一つ指導員の方が良いことを話されていましたが、消防関係の設備に絡んだ駐停車禁止区域について、駐車禁止区域はあるけど駐停車禁止区域はないとのことです。これだけでも知っているだけでずいぶんと違います。

また講師の方は千葉県の運転免許証保有者は約400万人でその2.1%の8.5万人が2種免許保有者になることも教えてくれました。そこで後日ちょっと自分で調べてみたところ、その数字は平成30年のデータのようでした。その時のデータでは日本全国の運転免許証保有者は8,231万人、うち2.2%に当たる180万人が2種免許保有者となっていました。

また講師の方は千葉県の運転免許証保有者は約400万人でその2.1%の8.5万人が2種免許保有者になることも教えてくれました。そこで後日ちょっと自分で調べてみたところ、その数字は平成30年のデータのようでした。その時のデータでは日本全国の運転免許証保有者は8,231万人、うち2.2%に当たる180万人が2種免許保有者となっていました。 最後に指導員の方は、そんな2種免許証保有者で業務(運転)中に疾病で亡くなった方が、ここ5年で300人にのぼり、月に5名の方が亡くなられている計算になると話され、運転中の発症は自分のみならず周りの人も危険にさらしますので、健康には十分に注意してくださいとの言葉で今日のすべての授業が終わりました。何事も体が資本ということですね。

そうそう、いつも車で柏南自動車教習所へ通っていますので、そんなに気にすることはありませんが、学科教習受講でも運転免許証を持参しないと受講できない場合があることのことです。もちろん技能教習で乗車するときは教習所内、外に関係なく運転免許証を持参しないと乗車できないそうです。

翌11月28日はお昼に学科教習が1時限だけありました。前日ゴルフの反省会と称して、久しぶりに外でたっぷり飲まさせていただき、その時に食った馬刺しにニンニクをしこたま使ったからでしょう、朝から奥様にニンニク臭いとぼやかれました。

翌11月28日はお昼に学科教習が1時限だけありました。前日ゴルフの反省会と称して、久しぶりに外でたっぷり飲まさせていただき、その時に食った馬刺しにニンニクをしこたま使ったからでしょう、朝から奥様にニンニク臭いとぼやかれました。確かに口の中がニンニクとタバコ+@でぐちゃぐちゃになっている感じがします。歯を磨いた後、金曜に買ってきた本を整理したりテレビを見たりしていると、あっという間に午前中の時間は過ぎ、車に乗って柏南自動車教習所へGOです。

今日の生徒は初顔の方が1人いらして都合3人です。今日は高齢者や障害者との接し方です。実際に車いすを使って交代交代に乗ったり押したりしながらの授業です。多分車いすに乗るのは生まれて初めてではないかと思う中、気になったのが乗って段差の上り下りをしたときに、押す側のイメージよりも車いすは傾斜しているとうことです。これはお互いの信頼関係が濃密であっても、ゆっくり慎重に操作することが大切だと思いました。

あとは車いすの広げ方、たたみ方が非常にシンプルで想像以上に力がいらなかったことです。基本押して歩く仕様ですから強固な物はいらないのは理解しますが、想像以上に簡単に折りたためてしまいました。

目の不自由な方、耳の不自由な方等、不自由な部位とその度合いによって、また乗ろうとしている乗り物によって、想像以上に多種多様な対応方法があることもわかり、今日も有意義な教習でした。

目の不自由な方、耳の不自由な方等、不自由な部位とその度合いによって、また乗ろうとしている乗り物によって、想像以上に多種多様な対応方法があることもわかり、今日も有意義な教習でした。 そうした、多種多様な対応方法を学び、お客様が不安感になることがないように取ろうかと考えた資格が介護職員初任者研修です。

介護保険を使えない普通のタクシー乗務であればお金儲けはできませんが、タクシーの乗降時のお手伝いで、お客様に好評いただければ、企業PRになってリピーターにつながるし、また介護保険適応時は介護タクシーとして従事すればいいしと思っているのですが、ちょっと安易な考えでしょうか。また、民間資格ですがサービス介助士もあってもいいかなぁとも思います。

困っている人を助ける事は内容によって介助と介護に分かれ、介護は入浴や食事、排せつなど生きていくために必要な日常生活の支援が中心で、日常生活動作を保障するための支援とのことで、介助は日常生活動作のお手伝いは基本的に不要であるものの、生活の質の向上のために必要な支援とのことだそうです。今後、私がお手伝いするのは介助の方が圧倒的に多くなると思います。

都会のオフィスでバリバリ働いているとそんなに感じないかもしれませんが、年配の方は確実にめちゃくちゃ増えています。田舎へ行けば行くほどみんなが使う施設の介助設備等は、都会のそれに比べれば明らかに少なく、年配の方の動き方がスポイルされてしまっています。そうした方々の生活の質の向上のためのお役に立てればいいかなとなど、美化した甘い考えのような気もしないでもないですが考えています。以上で第一段階の学科教習はすべて終了です。

PS 教習所入所時に行いました適正検査の検査結果が戻ってきました。なかなかのお年寄り感満載の結果に老いを感じました。その結果をもとに教習することはないようですが、教習原簿にはしっかりとその結果が貼られています。かっちょわる…

もう、若くないのですよねぇ…結果内容を噛みしめて安全運転に努めようと思います。