古物商許可証取得 企画〜書類申請前まで

PCサイトをスマホでご覧の方は、「スマホで見る」をクリックすると見やすくなります

| 古物商許可証取得 企画〜書類申請前まで |

|---|

2021年2月19日

昨年2020年に古物商許可証を取得したときのお話になります。千葉県でのお話ですので、他県では内容が異なる場合もあるかもしれませんので、ご留意ください。

2020年の一発目の目標としてあげていた、古物商許可証の取得に、新年早々からチャレンジしました。なぜに「古物商許可証」なのかは、機会があればお話しすることとしまして、まずは「古物商許可証」をどのように取得するかを検討しました。簡単に言えば、行政書士にお任せするか自分で取得するかです。

2020年の一発目の目標としてあげていた、古物商許可証の取得に、新年早々からチャレンジしました。なぜに「古物商許可証」なのかは、機会があればお話しすることとしまして、まずは「古物商許可証」をどのように取得するかを検討しました。簡単に言えば、行政書士にお任せするか自分で取得するかです。 「古物商許可証」は、それ自体の取得に19,000円の費用が掛かります。これは県に収める費用なので行政書士に取得手続きを依頼しても、自分で取得しても必ず発生する固定費みたいなものです。その取得を行政書士に代行してもらうと、総額50,000円くらいになります。

一方、自分で取得したときは、各種証明書の入手費用と申請書類のコピー版を一部作成しますので、そのコピー費用とで1,000〜2,000円くらいかかるとして総額20,000〜21,000円くらいの出費になります。この金額差約30,000円は、自分の手間を行政書士さんに代行してもらった対価ということになります。

日数的な自分の手間は、いろいろと調べた結果、申請書類に問題がなければ警察署に申請書類提出する日と発行された「古物商許可証」を警察署に引き取りに行く日の最低二日間、平日に時間を作る必要がありそうでした。ただ、その二日間も書類提出日は1〜2時間、その40日後くらいに無事に「古物商許可証」が発行されればその引き取りは1時間もあれば、用事は済みます。

日数的な自分の手間は、いろいろと調べた結果、申請書類に問題がなければ警察署に申請書類提出する日と発行された「古物商許可証」を警察署に引き取りに行く日の最低二日間、平日に時間を作る必要がありそうでした。ただ、その二日間も書類提出日は1〜2時間、その40日後くらいに無事に「古物商許可証」が発行されればその引き取りは1時間もあれば、用事は済みます。それ以外に、申請に必要な各種証明書は土曜日にでも市役所、地方法務局へ取りに行き、東京法務局へは証明書の郵送を郵便で依頼すればよさそうです。(東京法務局で入手する「登記されていないことの証明書」は2019年末の法律改正で、古物商免許申請には不要となり、ハードル一つ減りました)

自分なりの検討の結果、30,000円払うなら有休取ったほうがお得だな…という結論に至りました。ということで、脳内会議では自分で取得することで全会一致で賛成、決定です。

そこで次に、ネット等で必要書類を徹底的に調べて、書類不備による後日改めての申請書類再提出(=再度警察署に行かなくてはならない)を防止することにしました。段取り7分実行3分の精神です。

調べた中で、千葉県が他県と違うなと感じた書類は「略歴書」です。他県では過去5年の略歴でいいところが多かったのですが、千葉県は倍の過去10年の略歴が必要です。それ以外の書類で迷ったのが「別記様式第一号その3」のURLを用いる・用いないの届出です。結論ですが、これは自前のホームページ上でヤフオクに出品している商品をPRする程度では、自前のホームページ上では商品売買ができないということで「用いない」に○で大丈夫です。自前のホームページ上に買い物カート等を設置して、購入者と面識のない状態で、商品売買ができるようになっている場合は、URLの届け出が必要になります。

私のホームページは前者の使い方ですが、当時はどういう扱いになるのかはっきりわからなかったため、申請二度手間防止としてURLを用いる、用いないの両方に対応できるように、この部分の申請書を2パターン作成し持っていきました。

私のホームページは前者の使い方ですが、当時はどういう扱いになるのかはっきりわからなかったため、申請二度手間防止としてURLを用いる、用いないの両方に対応できるように、この部分の申請書を2パターン作成し持っていきました。URLの使用権限疎明資料の有無は、その「別記様式第一号その3」の内容に関連してきます。URLを用いる場合は必要、用いない場合は不要となりますので、私の場合は、用意していきましたが結局使いませんでした。

その他に私の場合で印象に残った部分をお話しておきます。

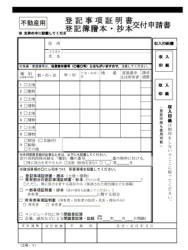

「登記全部事項証明書」で書類不備を指摘されました。「登記全部事項証明書」には「土地用」と「建物用」の2種類があり、その両方が必要になります。私は、「全部事項証明書」って名前からして1通で全部証明されてOKかと勝手に思ってましたが、指摘されよくよく見れば私が取得していたのは「土地用」だけでした。ちゃんと取得した証明書の内容も確認しておかないとだめですよね…。そのため、不足した「建物用」の全部事項証明書を追加で取り寄せて提出しなくてはならない羽目になりました。

「登記全部事項証明書」を地方法務局で申請するときに記入する住所は、年賀状等に書く住所とは異なり登記上の番地、家屋番号となりますので、書類取得前に事前に担当の地方法務局に電話で確認しておいたほうがいいです。

「権利者の承諾書」については、私の場合を例に挙げておきますが、戸建てで土地、建物ともに片親ではなく両親の名義になっていることが「登記全部事項証明書」に記載、証明されていましたので、権利者は両親2名となり両名の署名、捺印がある承諾書が必要になります。私は代表として父親だけの署名、捺印だけの「権利者の承諾書」を持っていきましたので当然ですが書類不備となりました。「権利者の承諾書」については、警察署の方がひな形をくださり、自宅に戻って両親に署名、捺印してもらうことになりました。それ以外に、戸建てに比べアパート、マンションの場合は権利者が複雑になり「権利者の承諾書」入手がややこしくなることがあるようで要注意です。

「権利者の承諾書」については、私の場合を例に挙げておきますが、戸建てで土地、建物ともに片親ではなく両親の名義になっていることが「登記全部事項証明書」に記載、証明されていましたので、権利者は両親2名となり両名の署名、捺印がある承諾書が必要になります。私は代表として父親だけの署名、捺印だけの「権利者の承諾書」を持っていきましたので当然ですが書類不備となりました。「権利者の承諾書」については、警察署の方がひな形をくださり、自宅に戻って両親に署名、捺印してもらうことになりました。それ以外に、戸建てに比べアパート、マンションの場合は権利者が複雑になり「権利者の承諾書」入手がややこしくなることがあるようで要注意です。前述しました通り、東京法務局で入手する「登記されていないことの証明書」は2019年末の法律改正で、古物商免許申請には不要となりました。

証明書や申請書等の公的書類以外の書類については、ネットで検索して自分用にアレンジして書類作成でOKです。私がネットで探した当時は、まだ年号が「平成」の物が多々あり、2本線で訂正して「令和」にして使用した書類もありました。技のある方は、きれいに「平成」を「令和」に修正して使用したほうがスマートでしょう。

別記様式附則第二項関係「主たる営業所等届出書」については、古物営業法の改正で2020年3月を期限として、それまでに古物商免許を取得している方が必要とする書類のため、3月に申請した私の書類の中には含めていませんでしたが、4月になってからこの書類を提出するよう求められました。これからの古物商免許申請には必要な書類なのかもしれません。

その他、古物商免許申請については、個人で申請するときと法人で申請するときとでは、提出書類が異なりますので注意が必要です。法律は変わっていきますので、古物商許可証を取得しようと行動をおこしたその時期の最新情報が掲載されているネットで、必要書類等は都度確認したほうが間違いないと思います。

書類は正副各1部ずつ、計2部の提出が必要ですが、正を1部製作したら、それをまるっとコピーして副としていいそうです。(証明書等もコピーでいいそうです) 書類の日付については提出当日に申請書類を警察署で審査してもらってから記入してもいいかもしれません。私はそうしました。

さて、不備な書類があるとも知らずに、意気揚々と書類提出に向かうことになります。